内容説明

世界のあり方自体が問われるなか、

アートのあり方も変わる。

制度や権威による承認を伴う芸術祭からの脱却は可能か?

2020年代、パンデミック後という2つの節目をとらえ、領域横断的な議論によって、アートの行方を展望する。

西欧の“正統な”歴史観が裏打ちするハイアート、グローバルサウスなどから湧き出すムーブメント……欧米中心主義に対抗する社会実践の中から、なにが生まれ得るか? 若手研究者を招聘した領域横断的な議論は、核心的問いに応えうるか。国外では理論と社会実践のᷤ葛藤を問題提起した「ドクメンタ15」を、国内では市民参加や芸術祭ボランティア、サポーターに光を当て、小規模でかつ持続可能な地域に根差したプロジェクトを採り上げる。

各地の芸術祭で活躍する5人の中堅・若手研究者、実務家の専門分野を超えた議論をもとに、これからの芸術祭の未来を描く、実務者、学芸員、自治体関係者らの必読書。

【編者】

吉田隆之(よしだ・たかゆき)*吉は土に口

大阪公立大学大学院都市経営研究科教授。日本文化政策学会理事。博士(学術)、公共政策修士(専門職)。東京藝術大学大学院音楽研究科修了。愛知県庁在職時にあいちトリエンナーレ2010 を担当。研究テーマは、文化政策・アートプロジェクト論。著書に『芸術祭と地域づくり “ 祭り” の受容から自発・協働による固有資源化へ』(水曜社、2019 年)、『芸術祭の危機管理―表現の自由を守るマネジメント』(水曜社、2020 年)、『文化条例政策とスポーツ条例政策』(吉田勝光との共著、成文堂、2017 年)ほか。

【分担執筆者】

中村 史子(なかむら・ふみこ):1章2、5

大阪中之島美術館主任学芸員。2007年~ 2023年まで愛知県美術館にて学芸員として「放課後のはらっぱ」(2009)、「魔術/ 美術」(2012)、「これからの写真」(2014)、「生誕120年 安井仲治」(2023)等を企画、担当。また、あいちトリエンナーレにアシスタントキュレーターとして第1 回から関わり、国際芸術祭「あいち2022」(2022)のキュレーターを務める。主な外部企画のキュレーションに「Play in the Flow」(チェンマイ、タイ、2017)があるほか、雑誌や書籍等への寄稿多数。専門は視覚文化、写真、コンテンポラリーアート。

藤原 旅人(ふじはら・たびひと):1章3、5

東京藝術大学未来研究場ケア& コミュニケーション領域Diversity on the Arts Project 特任助教。九州大学大学院芸術工学府芸術工学専攻博士後期課程修了。博士(芸術工学)。文化政策学、アートマネジメント学、ボランティア人類学を専門とし、日本全国で展開するアートプロジェクト・国際芸術祭を支えるアートボランティアの成立と展開を跡づけている。「さいたまトリエンナーレ2016」 サポーター・コーディネーター、アーツカウンシル新潟プログラムオフィサー、九州大学大学院芸術工学研究院附属ソーシャルアートラボテクニカルスタッフ、九州大学大学院工学研究院附属アジア防災研究センター特任助教を経て、現職にいたる。

山本 浩貴(やまもと・ひろき):1章4、5

実践女子大学文学部美学美術史学科准教授。1986 年千葉県生まれ。一橋大学社会学部卒業後、ロンドン芸術大学にて修士号・博士号取得。韓国・光州のアジアカルチャーセンター研究員、香港理工大学ポストドクトラルフェロー、東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科助教、金沢美術工芸大学美術工芸学部芸術学専攻講師などを経て、2024 年より現職。単著に『現代美術史 欧米、日本、トランスナショナル』(中央公論新社、2019年)、『ポスト人新世の芸術』(美術出版社、2022年)、共著に『レイシズムを考える』(共和国、2021年)、『新しいエコロジーとアート まごつき期」としての人新世』(以文社、2022年)など。共編著に『この国(近代日本)の芸術 〈日本美術史〉を脱帝国主義化する』(小田原のどかとの共編、月曜社、2023年)。

石田 高浩(いしだ・たかひろ):3章

小須戸ART プロジェクト実行委員会代表、町屋ラボ管理人。1988 年新潟県生まれ。新潟大学大学院自然科学研究科環境科学専攻博士前期課程修了。建築・都市計画を専攻。在学中から地元である新潟市秋葉区小須戸地区の町並みまちづくりに参画し、卒業後も自治体職員として総務部門や社会教育部門の業務に携わる傍ら地域での活動を継続。2012年開催の水と土の芸術祭を契機に小須戸ART プロジェクトを立ち上げ、現在まで企画・運営。2018年7月から2023 年6月までアーツカウンシル新潟(公益財団法人新潟市芸術文化振興財団)に在職し、市民活動の現場を持ちつつ新潟市の文化政策に関わる。

漆 崇博(うるし・たかひろ):4章

北海道石狩市出身。一般社団法人AIS プランニング代表理事。北海道内でのアーティスト・イン・スクール事業をはじめ、アーティストや地域住民との協働によるイベント、アートプロジェクトの企画・運営・コーディネート等のマネージメントに関わり、アートと社会をつなぐ担い手として活動している。主な活動に、香川県観音寺市におけるアートイベント「よるしるべ」の企画・プロデュース、おとどけアート事業(札幌市でのアーティスト・イン・スクール事業)の運営・コーディネート、アーティストの創作支援を目的としたさっぽろ天神山アートスタジオの管理運営、札幌国際芸術祭の事務局マネージメントなどに関わる。

*プロフィールは本書刊行時のものです。

アートのあり方も変わる。

制度や権威による承認を伴う芸術祭からの脱却は可能か?

2020年代、パンデミック後という2つの節目をとらえ、領域横断的な議論によって、アートの行方を展望する。

西欧の“正統な”歴史観が裏打ちするハイアート、グローバルサウスなどから湧き出すムーブメント……欧米中心主義に対抗する社会実践の中から、なにが生まれ得るか? 若手研究者を招聘した領域横断的な議論は、核心的問いに応えうるか。国外では理論と社会実践のᷤ葛藤を問題提起した「ドクメンタ15」を、国内では市民参加や芸術祭ボランティア、サポーターに光を当て、小規模でかつ持続可能な地域に根差したプロジェクトを採り上げる。

各地の芸術祭で活躍する5人の中堅・若手研究者、実務家の専門分野を超えた議論をもとに、これからの芸術祭の未来を描く、実務者、学芸員、自治体関係者らの必読書。

【編者】

吉田隆之(よしだ・たかゆき)*吉は土に口

大阪公立大学大学院都市経営研究科教授。日本文化政策学会理事。博士(学術)、公共政策修士(専門職)。東京藝術大学大学院音楽研究科修了。愛知県庁在職時にあいちトリエンナーレ2010 を担当。研究テーマは、文化政策・アートプロジェクト論。著書に『芸術祭と地域づくり “ 祭り” の受容から自発・協働による固有資源化へ』(水曜社、2019 年)、『芸術祭の危機管理―表現の自由を守るマネジメント』(水曜社、2020 年)、『文化条例政策とスポーツ条例政策』(吉田勝光との共著、成文堂、2017 年)ほか。

【分担執筆者】

中村 史子(なかむら・ふみこ):1章2、5

大阪中之島美術館主任学芸員。2007年~ 2023年まで愛知県美術館にて学芸員として「放課後のはらっぱ」(2009)、「魔術/ 美術」(2012)、「これからの写真」(2014)、「生誕120年 安井仲治」(2023)等を企画、担当。また、あいちトリエンナーレにアシスタントキュレーターとして第1 回から関わり、国際芸術祭「あいち2022」(2022)のキュレーターを務める。主な外部企画のキュレーションに「Play in the Flow」(チェンマイ、タイ、2017)があるほか、雑誌や書籍等への寄稿多数。専門は視覚文化、写真、コンテンポラリーアート。

藤原 旅人(ふじはら・たびひと):1章3、5

東京藝術大学未来研究場ケア& コミュニケーション領域Diversity on the Arts Project 特任助教。九州大学大学院芸術工学府芸術工学専攻博士後期課程修了。博士(芸術工学)。文化政策学、アートマネジメント学、ボランティア人類学を専門とし、日本全国で展開するアートプロジェクト・国際芸術祭を支えるアートボランティアの成立と展開を跡づけている。「さいたまトリエンナーレ2016」 サポーター・コーディネーター、アーツカウンシル新潟プログラムオフィサー、九州大学大学院芸術工学研究院附属ソーシャルアートラボテクニカルスタッフ、九州大学大学院工学研究院附属アジア防災研究センター特任助教を経て、現職にいたる。

山本 浩貴(やまもと・ひろき):1章4、5

実践女子大学文学部美学美術史学科准教授。1986 年千葉県生まれ。一橋大学社会学部卒業後、ロンドン芸術大学にて修士号・博士号取得。韓国・光州のアジアカルチャーセンター研究員、香港理工大学ポストドクトラルフェロー、東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科助教、金沢美術工芸大学美術工芸学部芸術学専攻講師などを経て、2024 年より現職。単著に『現代美術史 欧米、日本、トランスナショナル』(中央公論新社、2019年)、『ポスト人新世の芸術』(美術出版社、2022年)、共著に『レイシズムを考える』(共和国、2021年)、『新しいエコロジーとアート まごつき期」としての人新世』(以文社、2022年)など。共編著に『この国(近代日本)の芸術 〈日本美術史〉を脱帝国主義化する』(小田原のどかとの共編、月曜社、2023年)。

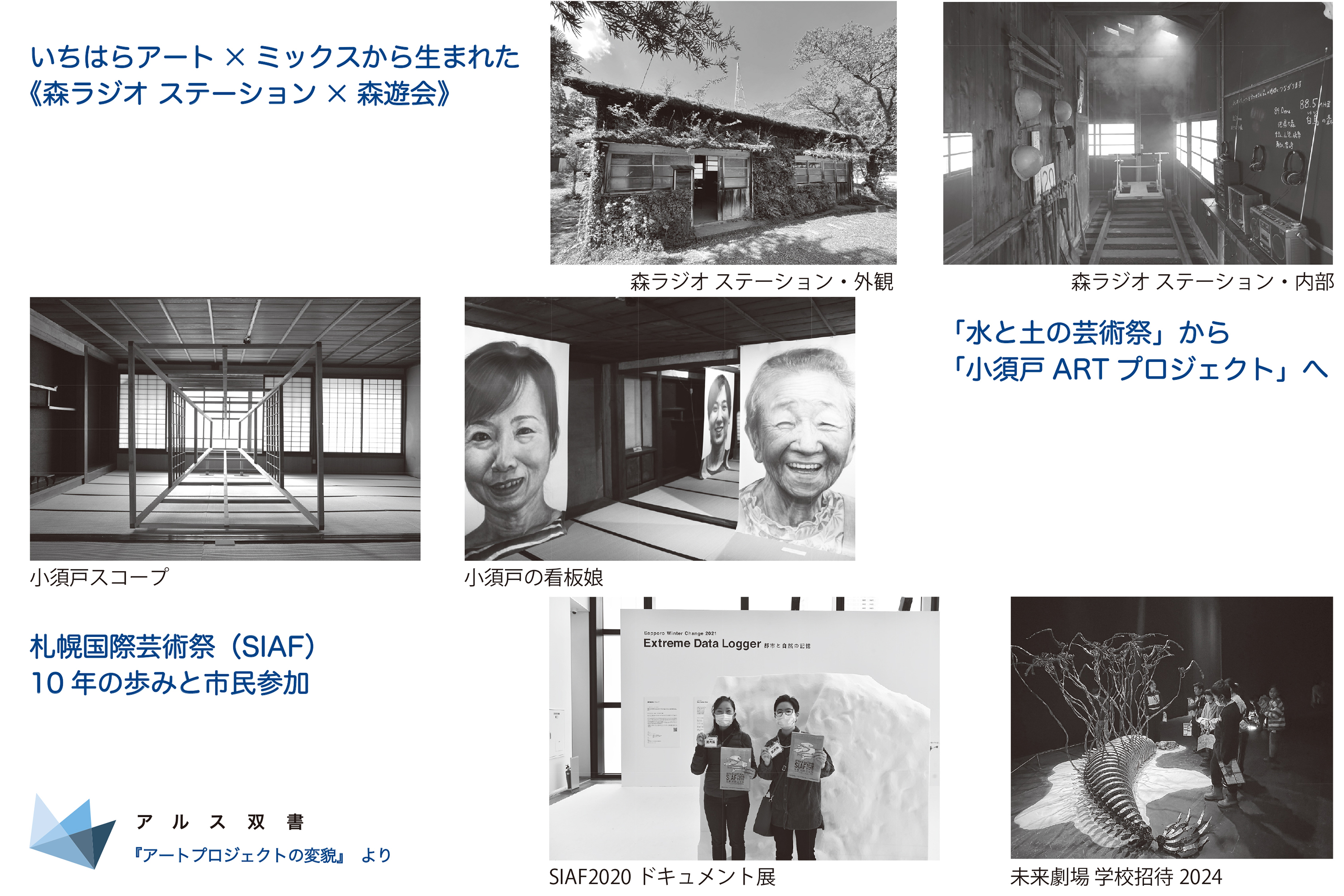

石田 高浩(いしだ・たかひろ):3章

小須戸ART プロジェクト実行委員会代表、町屋ラボ管理人。1988 年新潟県生まれ。新潟大学大学院自然科学研究科環境科学専攻博士前期課程修了。建築・都市計画を専攻。在学中から地元である新潟市秋葉区小須戸地区の町並みまちづくりに参画し、卒業後も自治体職員として総務部門や社会教育部門の業務に携わる傍ら地域での活動を継続。2012年開催の水と土の芸術祭を契機に小須戸ART プロジェクトを立ち上げ、現在まで企画・運営。2018年7月から2023 年6月までアーツカウンシル新潟(公益財団法人新潟市芸術文化振興財団)に在職し、市民活動の現場を持ちつつ新潟市の文化政策に関わる。

漆 崇博(うるし・たかひろ):4章

北海道石狩市出身。一般社団法人AIS プランニング代表理事。北海道内でのアーティスト・イン・スクール事業をはじめ、アーティストや地域住民との協働によるイベント、アートプロジェクトの企画・運営・コーディネート等のマネージメントに関わり、アートと社会をつなぐ担い手として活動している。主な活動に、香川県観音寺市におけるアートイベント「よるしるべ」の企画・プロデュース、おとどけアート事業(札幌市でのアーティスト・イン・スクール事業)の運営・コーディネート、アーティストの創作支援を目的としたさっぽろ天神山アートスタジオの管理運営、札幌国際芸術祭の事務局マネージメントなどに関わる。

*プロフィールは本書刊行時のものです。

目次

第1章 ビエンナーレ・トリエンナーレの行方―領域横断的な視点から

1.「ドクメンタ15」がアート・ワールドに提示した問いとは?(吉田隆之)

2.「参加」の広がり―国際芸術祭「あいち2022」を振り返って(中村史子)

3.芸術祭におけるボランティア/サポーターの成立と展開(藤原旅人)

4.各パネリストへの応答と論評(山本浩貴)

5.パネルディスカッション、質疑応答(中村史子・藤原旅人・吉田隆之・山本浩貴)

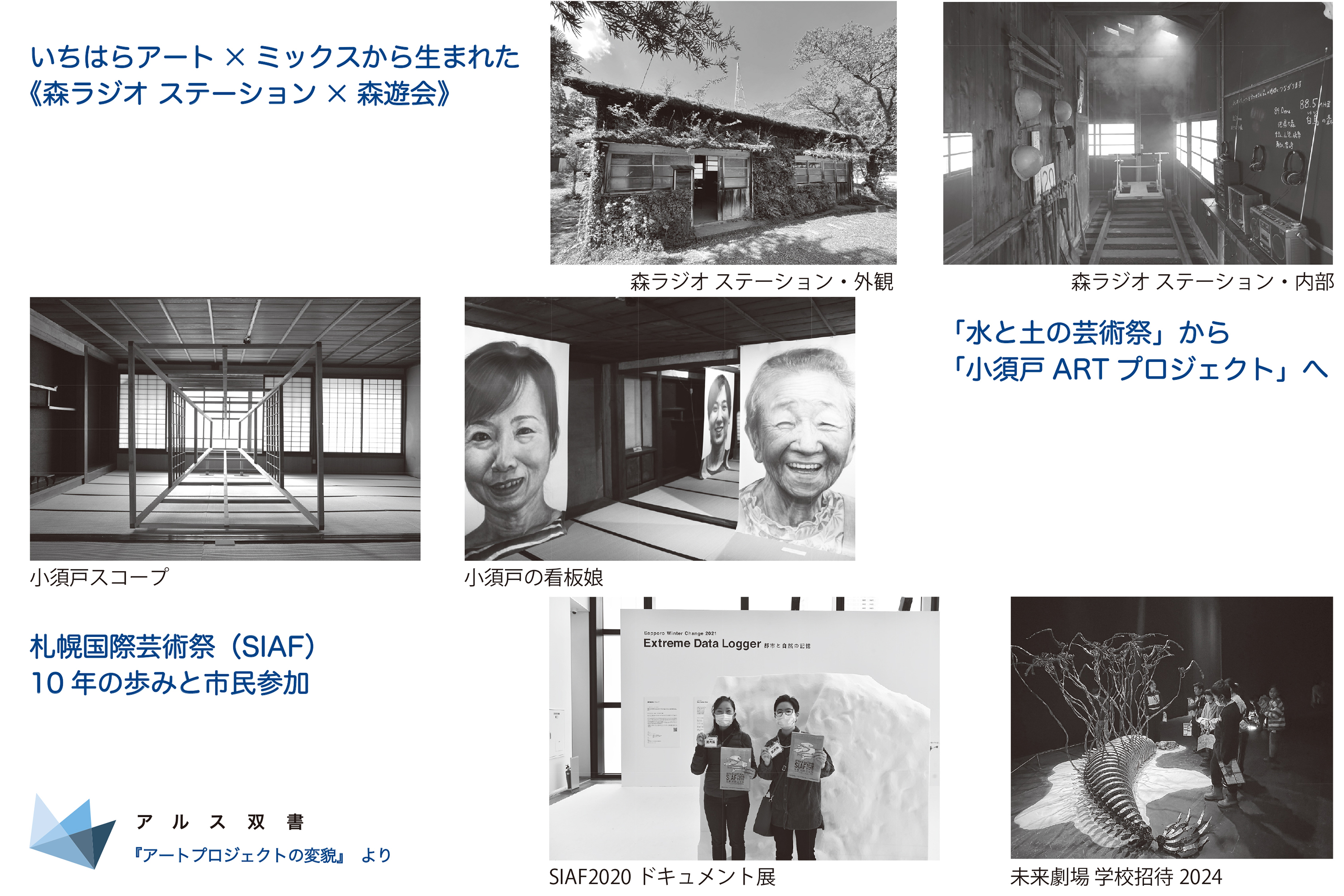

第2章 いちはらアート×ミックス―森ラジオ ステーション×森遊会を事例に(吉田隆之)

第3章 水と土の芸術祭と小須戸ARTプロジェクト―芸術祭位終了後の市民によるアートプロジェクトをめぐって(石田高浩)

第4章 札幌国際芸術祭2024―新しい芸術祭と市民との関わり(漆崇博)

1.「ドクメンタ15」がアート・ワールドに提示した問いとは?(吉田隆之)

2.「参加」の広がり―国際芸術祭「あいち2022」を振り返って(中村史子)

3.芸術祭におけるボランティア/サポーターの成立と展開(藤原旅人)

4.各パネリストへの応答と論評(山本浩貴)

5.パネルディスカッション、質疑応答(中村史子・藤原旅人・吉田隆之・山本浩貴)

第2章 いちはらアート×ミックス―森ラジオ ステーション×森遊会を事例に(吉田隆之)

第3章 水と土の芸術祭と小須戸ARTプロジェクト―芸術祭位終了後の市民によるアートプロジェクトをめぐって(石田高浩)

第4章 札幌国際芸術祭2024―新しい芸術祭と市民との関わり(漆崇博)

関連書籍

関連記事

- 2025.5.27朝日新聞サンヤツ広告 - 2025.05.28

- 2025.3.30朝日新聞サンヤツ広告 - 2025.04.02