内容説明

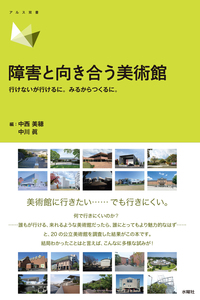

美術館に行きたい、鑑賞したい…でも行きにくい、展示が見づらい。

障害のある人、移民の方々、引きこもり、病人、幼児などへの対応は必要なはず。

なのに美術館は行きにくいと思っている……誰もが来れるような美術館だったら、誰にとってもより魅力的なはず……と、そのヒントを探して20の公立美術館を調査した結果がこの本です。

結局わかったことはと言えば、こんなに多様な試みが!しかし館外の市民は知らない!

さらに驚いたのは学芸員が、他館の活動を知らないという事実!

ユーザーである利用者が美術館とともに変えてゆく方法も含め、この本がお伝えしたいことです。

【執筆者】*は編集者も兼任

今村 遼佑(いまむら・りょうすけ)

美術作家。1982年京都生まれ。2007年京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程彫刻専攻修了。日々過ごすなかでの記憶やふとした気づきを元に、ものごとの確かさと不確かさのあわいを探求するような作品を手がける。立体、インスタレーション、映像、絵画など表現方法は多岐にわたる。制作活動と並行して2018年よりきょうと障害者文化芸術推進機構が運営するart space co-jin に勤務し、美術と福祉や障害の領域に関わる。近年は光島貴之氏と「感覚の交換」をテーマとした協働のプロジェクトも進めている。

辻並 麻由(つじなみ・まゆ)

ライター、編集者。2004年ころから食、地域文化、アートプロジェクト、障害者の表現活動に関する執筆・編集・記録に携わる。編集を担当した書籍に『10年目の手記 震災体験を書く、よむ、編みなおす』(生きのびるブックス)、展覧会図録『犬塚弘絵画展 酒びん×人生』(犬塚弘 絵画展「酒びん×人生」実行委員会)など。NPOrecip(地域文化に関する情報とプロジェクト)メンバー。2019年ころよりNPO 法人kokoima が運営する障害福祉事業(就労継続支援B型・生活介護事業所)の取り組みに参画し、2024年1月から職員として勤務中。

中川 眞(なかがわ・しん)*

アーツマネジメント、サウンドスケープ、サウンドアート、東南アジアの音楽などについて、フィールドワークを軸に実践的研究を行う。またガムラン合奏団を創設し、活発に演奏活動も行う。主な著書に『平安京 音の宇宙』(平凡社)、『サウンドアートのトポス』(昭和堂)、『アートの力』(和泉書院)、編著に『これからのアートマネジメント』(フィルムアート社)、『受容と回復のアート』(生活書院)、小説『サワサワ』(求龍堂)など。京都音楽賞、サントリー学芸賞、小泉文夫音楽賞、インドネシア共和国外務省功労賞、日本都市計画家協会賞特別賞、京都市芸術振興賞など受賞多数。チュラロンコン大学(Curatorial Practice コース)、インドネシア芸術大学大学院(民族音楽学)招聘教員。

中西 美穂(なかにし・みほ)*

立命館大学特別研究員、成安造形大学非常勤講師、大阪人間科学大学非常勤講師、元・大阪アーツカウンシル統括責任者。2000年代に大阪市港区の築港赤レンガ倉庫で活動していたNPO大阪アーツアポリアの代表理事をしていた。編著に『ブックアートをめぐって』(キョートット出版)。主な論文に「病院におけるアートマネジメント- アーティスト@夏休みの病院」(2014)、「参加型< 裁縫> アートの一事例 : 「アジアをつなぐ」展参加作品《HOUSE OF COMFORT》のワークショップを中心に」(2017)、「ジェントリフィケーションと徒歩圏内の実践―大阪の〈地域アート〉を手がかりに―」(2024)。

服部 正(はっとり・ただし)

甲南大学文学部教授。1967年兵庫県生まれ。兵庫県立美術館、横尾忠則現代美術館学芸員を経て、2013年より甲南大学文学部准教授、2019年より現職。アウトサイダー・アートやアール・ブリュット、障害者の創作活動などについての研究や展覧会企画を行っている。著書に、『アウトサイダー・アート』(光文社新書、2003年)、『山下清と昭和の美術』(共著、名古屋大学出版会、2014年)、『障がいのある人の創作活動』(編著、あいり出版、2016年)、『アドルフ・ヴェルフリ 二萬五千頁の王国』(監修、国書刊行会 2017年)など。

福島 尚子(ふくしま・なおこ)

高知県立美術館企画事業課(ホール部門)チーフ。大阪大学大学院人文学研究科芸術学専攻アート・メディア論コース博士前期課程に在籍。これまで京都芸術センター、大阪市立こども文化センター、愛知県芸術劇場などでパフォーミングアーツのアートマネジメントに携わってきたほか、2017~ 2022年アーツカウンシル新潟にてプログラムオフィサーとして勤務。2013~ 2017『My 奈良』、2015年メセナライター(公益社団法人企業メセナ協議会)等でライターとしても活動。

*プロフィールは本書刊行前のものです。

*書影は変更になる場合があります。

障害のある人、移民の方々、引きこもり、病人、幼児などへの対応は必要なはず。

なのに美術館は行きにくいと思っている……誰もが来れるような美術館だったら、誰にとってもより魅力的なはず……と、そのヒントを探して20の公立美術館を調査した結果がこの本です。

結局わかったことはと言えば、こんなに多様な試みが!しかし館外の市民は知らない!

さらに驚いたのは学芸員が、他館の活動を知らないという事実!

ユーザーである利用者が美術館とともに変えてゆく方法も含め、この本がお伝えしたいことです。

【執筆者】*は編集者も兼任

今村 遼佑(いまむら・りょうすけ)

美術作家。1982年京都生まれ。2007年京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程彫刻専攻修了。日々過ごすなかでの記憶やふとした気づきを元に、ものごとの確かさと不確かさのあわいを探求するような作品を手がける。立体、インスタレーション、映像、絵画など表現方法は多岐にわたる。制作活動と並行して2018年よりきょうと障害者文化芸術推進機構が運営するart space co-jin に勤務し、美術と福祉や障害の領域に関わる。近年は光島貴之氏と「感覚の交換」をテーマとした協働のプロジェクトも進めている。

辻並 麻由(つじなみ・まゆ)

ライター、編集者。2004年ころから食、地域文化、アートプロジェクト、障害者の表現活動に関する執筆・編集・記録に携わる。編集を担当した書籍に『10年目の手記 震災体験を書く、よむ、編みなおす』(生きのびるブックス)、展覧会図録『犬塚弘絵画展 酒びん×人生』(犬塚弘 絵画展「酒びん×人生」実行委員会)など。NPOrecip(地域文化に関する情報とプロジェクト)メンバー。2019年ころよりNPO 法人kokoima が運営する障害福祉事業(就労継続支援B型・生活介護事業所)の取り組みに参画し、2024年1月から職員として勤務中。

中川 眞(なかがわ・しん)*

アーツマネジメント、サウンドスケープ、サウンドアート、東南アジアの音楽などについて、フィールドワークを軸に実践的研究を行う。またガムラン合奏団を創設し、活発に演奏活動も行う。主な著書に『平安京 音の宇宙』(平凡社)、『サウンドアートのトポス』(昭和堂)、『アートの力』(和泉書院)、編著に『これからのアートマネジメント』(フィルムアート社)、『受容と回復のアート』(生活書院)、小説『サワサワ』(求龍堂)など。京都音楽賞、サントリー学芸賞、小泉文夫音楽賞、インドネシア共和国外務省功労賞、日本都市計画家協会賞特別賞、京都市芸術振興賞など受賞多数。チュラロンコン大学(Curatorial Practice コース)、インドネシア芸術大学大学院(民族音楽学)招聘教員。

中西 美穂(なかにし・みほ)*

立命館大学特別研究員、成安造形大学非常勤講師、大阪人間科学大学非常勤講師、元・大阪アーツカウンシル統括責任者。2000年代に大阪市港区の築港赤レンガ倉庫で活動していたNPO大阪アーツアポリアの代表理事をしていた。編著に『ブックアートをめぐって』(キョートット出版)。主な論文に「病院におけるアートマネジメント- アーティスト@夏休みの病院」(2014)、「参加型< 裁縫> アートの一事例 : 「アジアをつなぐ」展参加作品《HOUSE OF COMFORT》のワークショップを中心に」(2017)、「ジェントリフィケーションと徒歩圏内の実践―大阪の〈地域アート〉を手がかりに―」(2024)。

服部 正(はっとり・ただし)

甲南大学文学部教授。1967年兵庫県生まれ。兵庫県立美術館、横尾忠則現代美術館学芸員を経て、2013年より甲南大学文学部准教授、2019年より現職。アウトサイダー・アートやアール・ブリュット、障害者の創作活動などについての研究や展覧会企画を行っている。著書に、『アウトサイダー・アート』(光文社新書、2003年)、『山下清と昭和の美術』(共著、名古屋大学出版会、2014年)、『障がいのある人の創作活動』(編著、あいり出版、2016年)、『アドルフ・ヴェルフリ 二萬五千頁の王国』(監修、国書刊行会 2017年)など。

福島 尚子(ふくしま・なおこ)

高知県立美術館企画事業課(ホール部門)チーフ。大阪大学大学院人文学研究科芸術学専攻アート・メディア論コース博士前期課程に在籍。これまで京都芸術センター、大阪市立こども文化センター、愛知県芸術劇場などでパフォーミングアーツのアートマネジメントに携わってきたほか、2017~ 2022年アーツカウンシル新潟にてプログラムオフィサーとして勤務。2013~ 2017『My 奈良』、2015年メセナライター(公益社団法人企業メセナ協議会)等でライターとしても活動。

*プロフィールは本書刊行前のものです。

*書影は変更になる場合があります。

目次

第1章 出会いと向き合う

第2章 テーマと向き合う

第3章 市民と向き合う

第4章 可能性と向き合う

[論考]

1.美術館と障害者

2.未来の美術館に向けて

3.「障害のない」展示のための覚書

[インタビュー]

1.耳の聞こえない鑑賞案内人:小笠原新也

2.アーティスト:光島貴之

3.博物館と発達障害のある子どもたちをつなぐプロジェクト:てこぼこさんとはくぶつかん

【本書に登場する美術館 20館】

徳島県立近代美術館

ユニバーサルのきっかけ

滋賀県立美術館

作品収集の一つの方針としてのアール・ブリュット

福岡市美術館

対話型鑑賞と認知症患者のための回想法プログラム

丸亀市猪熊弦一郎現代美術館

出会いをつくり、つながっていく

三重県立美術館

携わる人みんなで考えていく

八戸市美術館

100年後の美術館

十和田市現代美術館

観光拠点としての美術館

広島市現代美術館

公立館初の現代美術専門美術館

長野県立美術館

規模が大きくなったからこそできたこと・難しくなったこと

京都市京セラ美術館館

日本で2番目に長い歴史の公立美術館

一宮市三岸節子記念美術館

小規模ミュージアム

福岡アジア美術館

在福外国人の生活に触れる

世田谷美術館

居場所としての美術館

東京都美術館

ひろがる仕組み

金沢21世紀美術館

一緒に働く仲間、同じ街に暮らす人として

茅ヶ崎市美術館

美術館がなせる技

兵庫県立美術館

「美術の中のかたち」のなりたち

新潟市美術館

感覚の違い・鑑賞形態の違い

京都国立近代美術館

共に考え、美術館での過ごし方の幅を広げる

国立国際美術館

いま、目の前にいる人だけが対象者じゃない

第2章 テーマと向き合う

第3章 市民と向き合う

第4章 可能性と向き合う

[論考]

1.美術館と障害者

2.未来の美術館に向けて

3.「障害のない」展示のための覚書

[インタビュー]

1.耳の聞こえない鑑賞案内人:小笠原新也

2.アーティスト:光島貴之

3.博物館と発達障害のある子どもたちをつなぐプロジェクト:てこぼこさんとはくぶつかん

【本書に登場する美術館 20館】

徳島県立近代美術館

ユニバーサルのきっかけ

滋賀県立美術館

作品収集の一つの方針としてのアール・ブリュット

福岡市美術館

対話型鑑賞と認知症患者のための回想法プログラム

丸亀市猪熊弦一郎現代美術館

出会いをつくり、つながっていく

三重県立美術館

携わる人みんなで考えていく

八戸市美術館

100年後の美術館

十和田市現代美術館

観光拠点としての美術館

広島市現代美術館

公立館初の現代美術専門美術館

長野県立美術館

規模が大きくなったからこそできたこと・難しくなったこと

京都市京セラ美術館館

日本で2番目に長い歴史の公立美術館

一宮市三岸節子記念美術館

小規模ミュージアム

福岡アジア美術館

在福外国人の生活に触れる

世田谷美術館

居場所としての美術館

東京都美術館

ひろがる仕組み

金沢21世紀美術館

一緒に働く仲間、同じ街に暮らす人として

茅ヶ崎市美術館

美術館がなせる技

兵庫県立美術館

「美術の中のかたち」のなりたち

新潟市美術館

感覚の違い・鑑賞形態の違い

京都国立近代美術館

共に考え、美術館での過ごし方の幅を広げる

国立国際美術館

いま、目の前にいる人だけが対象者じゃない

関連書籍

関連記事

- 2025.10.9朝日新聞サンヤツ広告 - 2025.10.09

- 2025.8.7朝日新聞サンヤツ広告 - 2025.08.07

- 2025.6.29朝日新聞サンヤツ広告 - 2025.06.30